|

|

|

|

|

|

|

Les machines du Docteur Roth (1800-1885) |

Addition (3) N° 14535

/ 24 novembre 1842 |

Brevet Wertheimber N° 9616

/ 28 juillet 1843 |

Machine du brevet de 1841 (modifié) |

Prototype non décrit |

|

|

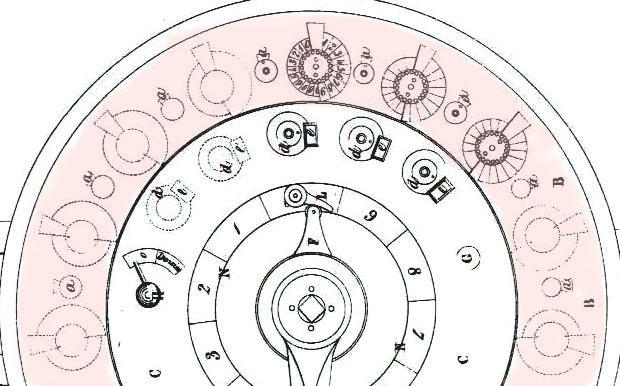

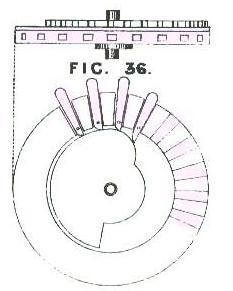

A) Cercle extérieur / Le totalisateur

Le totalisateur est composé d'une série de 9 cadrans portant chacun deux séries de chiffres (0-9 / 9-0) comme décrit dans le 8ème essai.

Les rondelles sont percées de 20 trous. La moitié droite sert à l'addition et la gauche à la soustraction. Les séries de chiffres y sont disposés semi-circulairement (Ils sont rouges pour la soustraction).

La machine ne possède pas de système de remise à zéro des totalisateurs. Le mécanisme de retenue est de type du 4ème essai. On n'a pas encore la double came présente sur les additionneurs de dernier modèle, ce qui semble indiquer que Roth travaillait simultanément à la construction de sa multiplicatrice et au développement technique de ses additionneurs.

La multiplicatrice, beaucoup plus complexe, porte en elle certains choix techniques qui sont restés figés dans le temps.C'est la cohabitation de différentes innovations !

Cercle extérieur / Totalisateur |

|

Détail de la machine conservée au CNAM |

|

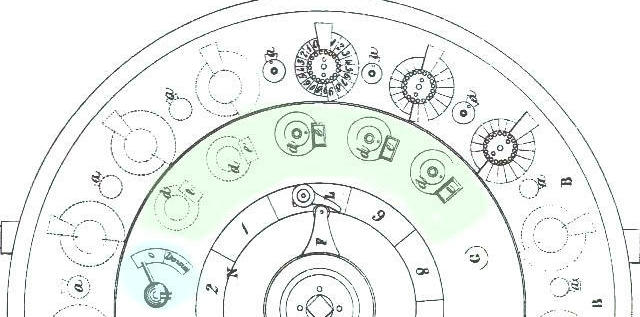

Bref, on a ici une série de roues à vingt dents sur lesquelles sont gravées "en double" deux séries de chiffres (numérotation complémentaire). Comme chaque dent correspond à une unité, ce n'est pas une mais deux petites tiges, fixées sous la roue qui vont agir à chaque demi rotation (0-9) sur un levier, ce qui fera avancer d'un cran la roue suivante.

Comme la machine est ronde, les cadrans sont ici disposés selon une ligne courbe.(Note: Roth précise qu'il aurait pu fabriquer une machine linéaire sans problème). Entre chaque cadran, et à la différence des additionneurs simples, des compteurs de tours (quotient) ont été rajoutés (8 compteurs).

Sous chaque cadran, une petite roue d'engrenage est mis en relation avec un pignon décentré, qui va faire avancer le compteur de tours (quotient).

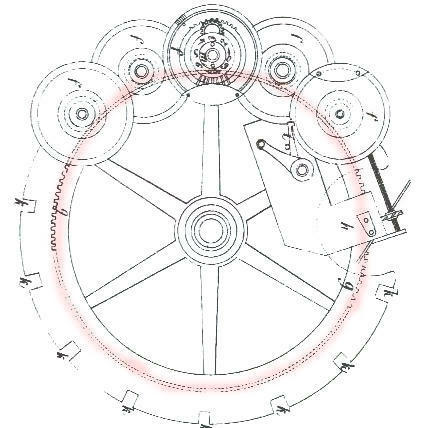

B) Partie moyenne mobile

1) Les inscripteurs

Elle comporte 5 inscripteurs et un bouton pour passer en mode addition // soustraction. Chaque inscripteur est composé d'une série de chiffres gravés sur la platine, numérotée de 0 à 9, d'une rondelle centrale percée d'un seul trou et d'une fenêtre laissant apparaître les chiffres du cadran.

Quand on enlève la platine extérieure, on voit apparaître une grande roue centrale k de cent dents, et cinq roues, plus petites, placées sur le même axe que ceux des inscripteurs.

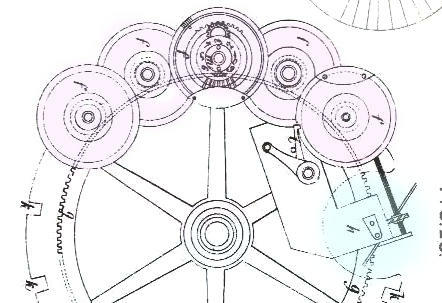

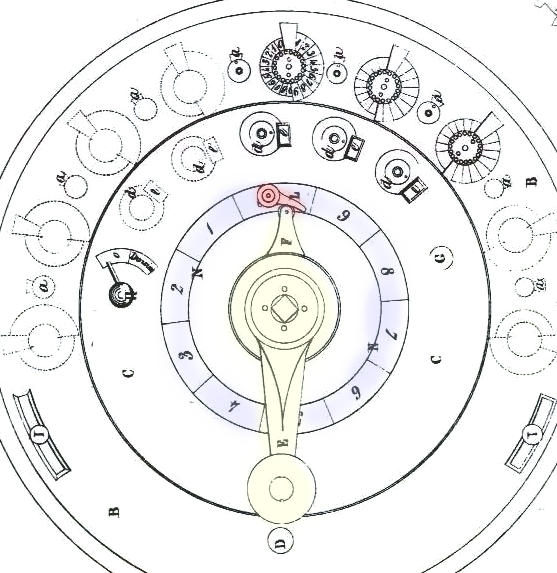

2) Les roues de développement

C'est dans ces 5 roues, dites roues de développement que l'on trouve tout le génie de Roth.

Les roues de développement |

Mécanisme à nombre variable de dents

|

|

|

|

Système à nombre variable de dents

Je préfère ici laisser parler Roth....

C'est un "disque en cuivre dont la cinquième partie (1/5) est munie de neuf coulisses entaillées dans son épaisseur. Dans ces coulisses se trouvent neuf verrous mobiles qui, poussés dehors, forment autour autant de dents, mais qui, rentrés dans les coulisses, laissent le bord du disque parfaitement libres. Un de ces verrous est-il chassé hors de sa coulisse, le disque a une dent; il en a deux si 2 verrous sont poussés; neuf si tous sont hors de leurs coulisses. Au contraire il n'en a pas, si aucun des verrous n'est sorti de sa coulisse.

Chaque verrou est pourvu, au milieu, d'une goupille, sur laquelle agit un petit plan incliné, entaillé dans une platine mobile, qui couvre le disque et ses coulisses. C'est à l'aide de ce plan incliné que les dents sont chassées hors des coulisses et y entrent.

Qu'on se figure maintenant les cinq roues de développement, disposées en ligne circulaire sur la partie inférieure de la partie mobile, la grande roue centrale porte cent dents qui engrènent avec les pignons de vingt de la partie inférieure des roues de développement. Qu'on partage la grande roue en dix parties égales et il sera facile de comprendre que pendant qu'elle fait un dixième de tours, les roues de développement font un tour entier sur leurs axes".

Roth préfigure de plus de 40 ans la roue à nombre variable de dents d'Odhner !

Mettons en contact maintenant ces roues de développement avec le mécanisme additionneur du cercle extérieur (décrit plus haut) et le tour est joué !

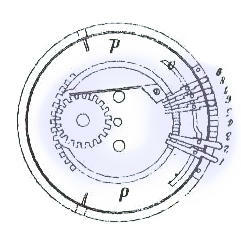

3) Le multiplicateur

Grande roue dentée de 100 dents |

Cadran circulaire, index mobile et crochet d'arrêt |

|

|

La grande roue centrale était pourvue de cent dents. Imaginons que chaque roue de développement ait une dent de sortie (soit la valeur 11111 portée sur les inscripteurs). Si la grande roue parcourt un dixième de son cours, les roues de développement vont transmettre une unité à chacun des cinq totalisateurs, et marquer donc 11111. Si elle parcourt 4 dixième de tours (x4), les totalisateurs marqueront 44444.

L''opérateur indique la valeur du multiplicateur sur un cadran circulaire à l'aide d'un index mobile placé sur le même axe que la manivelle. Lorsque la valeur est atteinte, l'index vient buter sur un crochet d'arrêt. La manivelle ne fait jamais de tour complet; un rochet la faire revenir sans cesse dans sa position initiale.

4) Déplacement du chariot

A la différence de l'arithmomètre Thomas, c'est la partie centrale où se trouvent les inscripteurs, qui est rendue mobile. Tout simplement en appuyant sur un bouton, on relâche une bascule. Il suffit alors de positionner la première roue de développement de droite en face du cadran des unités du cercle extérieur et on peut commencer l'opération.

**Note de Michel Bardel**

"40 ans avant Odhner mais longtemps après Poléni !!!

Par contre cette machine est à la roue à nombre variable de dents de Poléni, ce qu'est la CURTA au cylindre de Leibnitz. Une roue centrale unique qui entraîne des mécanismes sur sa périphérie."MB

Prenons un exemple.

"Soit 26546 à multiplier par 272. Nous commencerons par marquer sur les cinq roues de développement de la partie moyenne fig.1 ddddd, les chiffres 26546, qui paraîtront à travers les guichets eeeee. La première roue aura deux verrous de saillans ou deux dents, la deuxième six, la troisième cinq, la quatrième quatre, et la cinquième six.

Au centre de la partie mobile est une manivelle E, fig.1, destinée à mettre en

mouvement la grande roue centrale g, fig. 8, laquelle s'engrène dans les pignons des roues de

développement k, fig. 11 & 14. Cette manivelle porte au centre une roue de rochet r taillée en [dix ?] et fixée sur le

canon de la grande roue centrale, avec son cliquet s fixé lui-même sur la manivelle et ne permettant à cette

dernière de se mouvoir que de droite à gauche. Si on la conduit en sens

inverse, elle ne se meut plus seule, mais elle met alors aussi en

mouvement, à l'aide du cliquet s, la

grande roue centrale g.

La manivelle est munie d'une aiguille qui indique sur le

cadran circulaire divisé en dix parties et portant les chiffres 0-9, de

combien de dixièmes la roue centrale avance, et par conséquent combien

de tours font les roues de développement.

Il faut se rappeler aussi que la partie mobile a dans sa platine

inférieure plusieurs entailles kkk, fig 3 & 8, dans lesquelles se loge la bascule M, fig. 3. Au moyen du bouton D, fig. 1,3 & 4, on déprime (= relâche) cette bascule, et la mobilité de la

partie intérieure ne rencontrant plus d'obstacle, on place la

première roue de développement du côté droit en face des unités du

cercle extérieur.

Pour effectuer la multiplication donnée, on placera l'aiguille sur le

chiffre 2 et on tournera la manivelle jusqu'à ce que cette

aiguille arrive à 0. On poussera alors le crochet L, fig. 5 & 10, qui, par un arrêt, fig. 16,, fig. 8,

empêche les roues de développement de continuer leur mouvement de

rotation. On aura ainsi multiplier par 2, et les guichets supérieurs de

l'addition montreront la somme 53092.

Une fois ce premier résultat obtenu, on poussera le bouton de la bascule D, fig. 1, qui rend la partie

moyenne libre, et à l'aide du bouton conducteur g, fig. 1, on fera tourner cette

partie moyenne de gauche à droite de manière que les unités de la somme

à multiplier indiquée sur les roues de développement, se trouvent

vis-à-vis les dizaines de la somme 53092.

On placera la manivelle sur le chiffre 7, et on la tournera jusqu'à ce

qu'elle arrive à zéro, où elle sera de nouveau arrêtée.

Le multiplicande sera ainsi multiplié par 70, et le produit de cette

multiplication se trouvera ajouté en même temps au produit de la

multiplication par 2.

On lira donc dans les guichets de l'addition la somme 1911312. On

déplacera de nouveau la platine centrale, on l'avancera d'un dixième, on

mettra l'aiguille sur 2, et, en procédant comme il a été dit, on

obtiendra le produit de la multiplication par 200 ajouté au produit de

la multiplication par 72. On trouvera ainsi dans les guichets de

l'addition le produit total 7220512."

Pour faire une division, on procède ainsi:

Soit à diviser 7220512 par 26546.

On marquera le diviseur 26546 sur les roues de développement, comme dans la

multiplication, et le dividende sur la série inférieure des chiffres des

roues du cercle extérieur destiné à la soustraction, qu'on découvre en

fermant les chiffres supérieurs de l'addition par les boutons tt fig. 1.

On disposera la platine moyenne mobile de telle sorte que le premier

chiffre, de gauche à droite, soit placé vis-à-vis le premier chiffre du

dividende. On opèrera absolument comme dans la multiplication, si ce n'est

qu'au lieu d'avancer la platine centrale, on la reculera toujours d'un

chiffre de gauche à droite.

Le résultat de l'opération, c'est à dire le nombre de fois que 26546 aura

été soustrait de 7220512, sera donné par le quotient 272 qui se montrera

dans des guichets spéciaux aaaa, fig.

1

Pour indiquer combien de fois un nombre a été soustrait d'un autre,

c'est-à-dire le quotient, il y a dans la machine un mécanisme particulier

qui reste en repos pendant toutes les autres opérations et qu'on ne met en

jeu que pour la division.

Voici comment:

On voit H, fig.

1 un bouton

qui conduit une aiguille. Quand cette aiguille est en face de la légende t [o?],

la machine est en repos; elle travaille quand l'aiguille marque division.

Ce bouton H met en mouvement un

levier u, fig. 9, placé à la

surface inférieure de la platine inférieure de la partie moyenne mobile.

Lorsque l'aiguille marque division, le levier pousse hors de la

circonférence du cercle, fig. 9, une roue x,

qui engrène avec un pignon de la première roue de développement v, fig. 14, et qui porte une

goupille y, laquelle compte sur les

roues du quotient, fig. 17, le nombre de tours fait par les roues de

développement, ce qui constitue le quotient.

|

www.ami19.org

Valéry Monnier

2011

|